小腸と大腸の違いとは?腸の構造と働きについて解説

腸の構造とは?──小腸と大腸

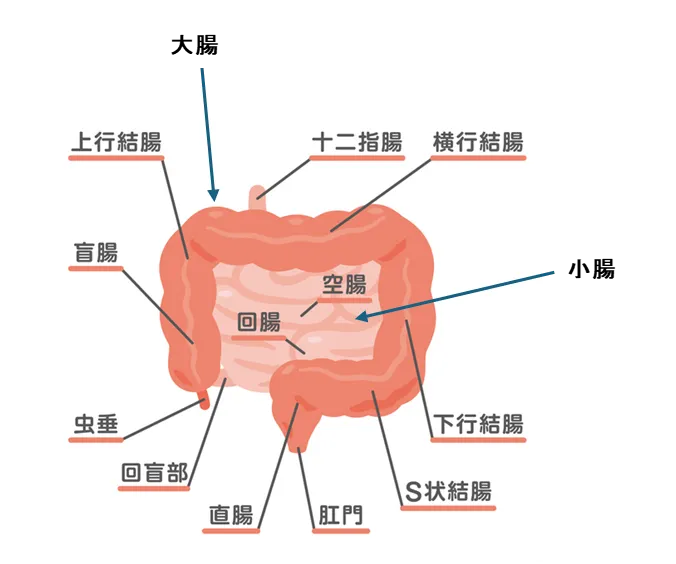

私たちの腸は、口から肛門まで続く長い管状の消化器官の一部です。腸は大きく「小腸」と「大腸」に分けられ、全体の長さは約7〜9メートルにも及びます。もし表面積を広げたら、なんとテニスコート1面分にもなると言われています。

近年は「腸活」という言葉が広まり、腸を一括りに扱うメディアや書籍も多く見られますが、実は小腸と大腸はまったく異なる役割を担っています。

小腸と大腸、それぞれの働き

小腸は主に以下の3つの働きを担っています

- 消化

- 吸収

- 免疫

特に免疫の面では、小腸には全身のリンパ球のおよそ60%が集まっていると言われています。

一方、大腸は以下の働きを担います

- 排泄

- 水分の吸収の一部

- 免疫の一部

このように、小腸と大腸は、それぞれの部位で体の重要な機能を支えているのです。

食べ物は腸の中でどうなる?

食べ物の旅は口から始まり、最後は肛門まで続く長い道のりです。

まず、口に入った食べ物は唾液と混ざりながら噛み砕かれ、食道を通って胃に運ばれます。胃では胃液によってドロドロの「かゆ状」になり、それが小腸の入り口である十二指腸に送られます。十二指腸では胆汁や膵液(すいえき)などの消化液と混ざり、さらに分解が進みます。

その後、空腸・回腸を通っていくなかで、栄養素が吸収されます。栄養が吸収された後に残るのは、不要な老廃物です。これらは液状のまま大腸へ送られ、大腸で水分が吸収されることで、やがて固形の便となります。

大腸は盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸と続き、最終的に便意を感じると、肛門から排泄されます。

つまり、私たちの身体をつくり、動かす栄養源は、腸という長い管を通って、「消化」「吸収」「排泄」という旅をしているのです。

腸を整えるには「腸内環境」がカギ

ここまで見てきたように、腸は食べ物を「消化・吸収・排泄」する重要な臓器であり、小腸と大腸がそれぞれ異なる役割を担っています。

では、その腸を元気に保つには、何が大切なのでしょうか?

近年、「腸内環境を整えることが健康のカギ」として注目が高まっています。

この“腸内環境”という言葉、実は単に腸内細菌のバランスだけを指しているわけではありません。

腸内環境は、以下の3つの要素から成り立っています:

- 食事因子(どんなものを食べるか)

- 腸管機能(胃や腸の運動や、便意を感じる反射など)

- 腸内細菌叢(腸内フローラ)

つまり、腸に良い物を気を付けて摂るだけでは十分とは言えず、便秘が改善しないことがあります。それは、腸管機能の低下が影響している場合もあるからです。

「腸によいこと」とは、食べ物だけではなく、腸そのものの動きと働きも含めて整えること──それこそが、真の「腸活」と言えるのかもしれません。

次回は、腸が「健康の要」と言われる最大の理由──免疫機能について、さらに深掘りしていきます。

🔁 シリーズ記事一覧

第1回:小腸と大腸の違いとは?腸の構造と働きについて解説

第2回:第二の脳と呼ばれる腸|免疫を支える腸管バリアとは?

第3回:腸管バリア力の高め方と代表的な栄養素について解説

監修:松生恒夫1995年東京生まれ。医学博士。松生クリニック院長。東京慈恵会医科大学卒業。同大学第三病院内科助手、松島病院大腸肛門病センター診療部長などを経て、2003年、東京都立川市に松生クリニックを開業。6万件以上の大腸内視鏡検査を行ってきた腸疾患治療の第一人者。便秘外来の専門医として地中海式食生活、漢方治療、音楽療法などを取り入れた診療で効果を上げている。著書に『子どもの便秘は今すぐなおせ』(主婦の友社)、『見た目は腸が決める』(光文社)、『「腸の老化」を止める食事術』(青春出版社)、『日本一の長寿県と世界一の長寿村の腸にいい食事」(PHP研究所)など多数。 ■松生クリニックHP https://matsuikeclinic.com |