第二の脳と呼ばれる腸|免疫を支える腸管バリアとは?

腸は“第2の脳”

身体の中で、脳に次いで神経細胞が多い器官は腸です。脳にはおよそ150億個以上の神経細胞があるとされますが、腸にも約1億個の神経細胞が存在していると考えられています。

そのため腸は「セカンド・ブレイン(第2の脳)」とも呼ばれています。腸の神経細胞は、脳からの指令がなくても、独自に臓器を動かすことができます。たとえば、腸の内容物(食べ物のカスや便)を肛門に向かって移動させる「ぜん動運動」は、腸の神経細胞が感知し、筋肉に収縮や弛緩の指令を出すことで起こります。

この運動を支えているのが、「セロトニン」という神経伝達物質です。セロトニンは“幸せホルモン”とも呼ばれ、うつ病とも関連があることで知られています。脳に多いと思われがちですが、実は体内のセロトニンの約90%が腸に存在しており、腸の「EC細胞」から分泌されてぜん動運動を促進しているのです。

さらに腸は、病原体やウイルスが体内に侵入するのを防ぐ「バリア機能」も担っています。その最前線にあるのが、腸管粘膜内に分泌される粘液中の「IgA抗体」です。腸管バリアは、体外の異物と接する防衛ラインとして、私たちの健康を守っているのです。

腸管バリアとは?

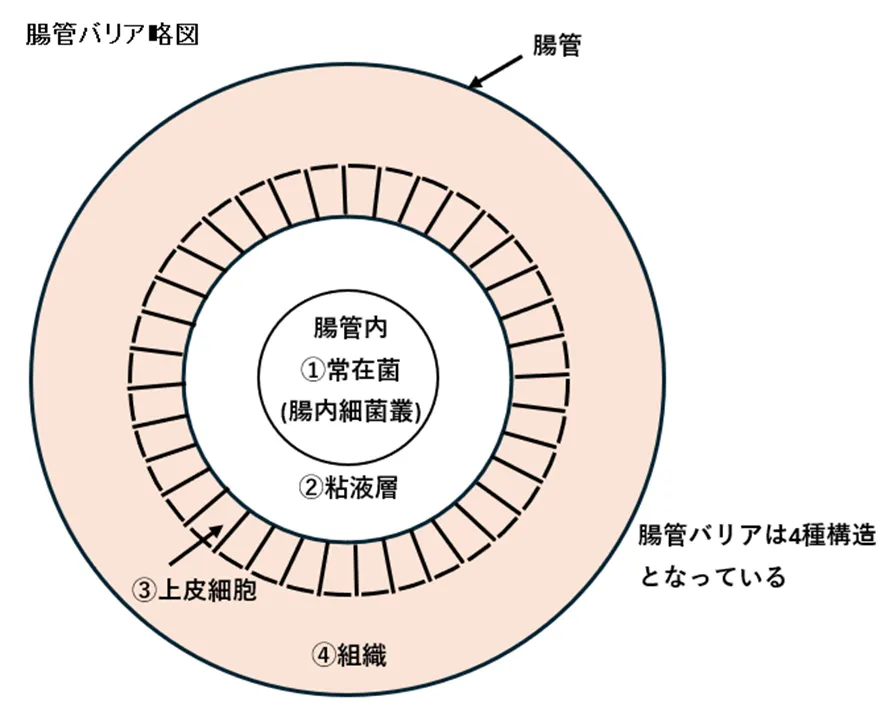

腸管バリアと言われても、ピンとこないかもしれませんが、腸管バリアは誰もがもっているものです。腸の内面は、①腸内細菌叢(腸内フローラ)②腸管粘液③腸管上皮細胞④腸管内部組織(腸管免疫)の4種で、これら4種のバリアがそれぞれの役割を果たして体内にウイルス、細菌、アレルギー物質などが侵入しないようになっているのです。

腸管バリアが身体を守る

「免疫力が高いと風邪をひきにくい」「がんになりにくい」とよく耳にしますが、それは腸と深く関係しています。

そもそも「免疫」とは、病原体やウイルスが体内に侵入した際に、病気にならないように体を守る仕組みのことです。この働きに関わる器官や仕組みを「免疫系」と呼び、免疫の強さを「免疫力」と表現します。

免疫の主な役割は、病原菌やウイルス、あるいは突然変異によって発生したがん細胞を攻撃して無力化し、病気の発症を防ぐことです。この役割を担うのが、マクロファージや顆粒球、リンパ球といった「免疫細胞」、またリゾチーム、補体、インターフェロンなどの「免疫物質」です。

なかでも中心的な役割を担うのは、T細胞、B細胞、ナチュラルキラー細胞といったリンパ球です。これらは骨髄で作られ、白血球の一部として血流に乗って全身に分布していますが、実はその60%以上が腸に集中しているのです。

腸管バリア力を高めるとどうなる?

腸は、病原菌など危険な異物を排除する一方で、食べ物や腸内細菌といった“味方”は排除しないという、極めて高度な免疫機能を持っています。私たちが日々さまざまなものを口にしても、健康を保てるのはこの「腸管免疫」のおかげです。

外界から異物や病原体が侵入しても、それが腸管の粘膜を超えて体内(血液)に入らなければ、大きな問題にはなりません。腸のパイエル板などにある免疫組織が、高い識別能力で有害なものだけを選んで排除してくれるのです。

ただし、このしくみが正常に働くためには、腸管の免疫機能が健全な状態である必要があります。腸の免疫力が弱っていると、病原体に対抗できず、感染症や慢性的な炎症を引き起こす可能性が高まります。

つまり、「病気に負けない体をつくるには、腸管バリア力を高めることが不可欠」なのです。

では、どうすれば腸管バリア力を高めることができるのでしょうか?

次回は、そのための具体的な方法について、詳しく紹介していきます。

🔁 シリーズ記事一覧

第1回:小腸と大腸の違いとは?腸の構造と働きについて解説

第2回:第二の脳と呼ばれる腸|免疫を支える腸管バリアとは?

第3回:腸管バリア力の高め方と代表的な栄養素について解説

監修:松生恒夫1995年東京生まれ。医学博士。松生クリニック院長。東京慈恵会医科大学卒業。同大学第三病院内科助手、松島病院大腸肛門病センター診療部長などを経て、2003年、東京都立川市に松生クリニックを開業。6万件以上の大腸内視鏡検査を行ってきた腸疾患治療の第一人者。便秘外来の専門医として地中海式食生活、漢方治療、音楽療法などを取り入れた診療で効果を上げている。著書に『子どもの便秘は今すぐなおせ』(主婦の友社)、『見た目は腸が決める』(光文社)、『「腸の老化」を止める食事術』(青春出版社)、『日本一の長寿県と世界一の長寿村の腸にいい食事」(PHP研究所)など多数。 ■松生クリニックHP https://matsuikeclinic.com |

ミュートしたユーザーの投稿です。

投稿を表示「実は体内のセロトニンの約90%が腸に存在している」、なんて初めて知りました!

面白いです!