糖類・糖質・炭水化物の違いとは?

「糖」のホントの姿、ちゃんと理解していますか?

スーパーやコンビニで見かける「糖質ゼロ」「糖類オフ」「無糖」といった表示。

健康志向が高まるなかで、こうした言葉を目にする機会が増えていますが、「糖質って全部カットしたほうがいいの?」「糖類と糖質ってどう違うの?」と疑問に思ったことはありませんか?

実は、糖質や糖類は「体に悪いもの」ではなく、エネルギーをつくるために欠かせない栄養素です。

この記事では、「糖類・糖質・炭水化物」の違いを図解でわかりやすく整理しながら、体にうれしい“糖との付き合い方”を考えるヒントをお届けします。

糖類・糖質・炭水化物の違いって?

まずは全体像をつかもう

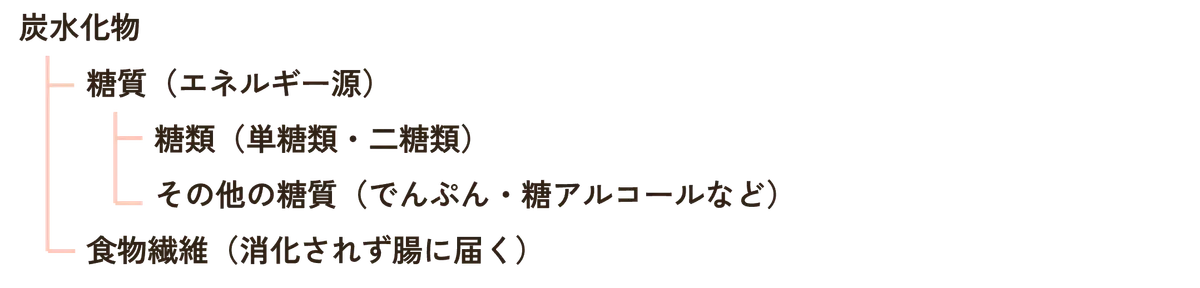

糖の関係性を図で見ると、全体像がつかみやすくなります。

「糖類」「糖質」「炭水化物」は別々のものではなく、階層的につながった関係にあります。

✓図で見る!糖の関係性

図のとおり、炭水化物 > 糖質 > 糖類という関係になっています。

糖質は私たちの体や脳を動かすための主要なエネルギー源。

一方、食物繊維は消化吸収されずに腸まで届き、腸内環境を整えるサポート役です。

つまり、炭水化物は「糖質」と「食物繊維」からできており、それぞれが異なるかたちで私たちの健康を支えています。

炭水化物とは?

毎日のエネルギーと腸を支える栄養素

炭水化物とは、「糖質」と「食物繊維」を合わせた総称です。

ごはん、パン、果物、イモ類など、日常的に口にする食品の多くに含まれています。

- 糖質:体や脳のエネルギー源になる

- 食物繊維:腸内環境を整え、便通を助ける

炭水化物は“悪者”ではなく、私たちの生命活動を支える基本的な栄養素なのです。

糖質とは?

糖類もでんぷんも含まれる“エネルギー源”

糖質とは、炭水化物の中から「食物繊維」を除いた部分。

つまり、体内で消化・吸収されてエネルギーになる栄養素のことです。

糖質には主に次のような種類があります:

- 糖類(単糖類・二糖類)

- でんぷん(米や芋類などに多い)

- 糖アルコール(キシリトールなど)

それぞれ、吸収スピードや体への働きが異なります。

糖類とは?

甘さを感じやすいグループ

糖類は、糖質の中でも「単糖類」や「二糖類」と呼ばれるグループ。

私たちが「甘い」と感じるものの多くが、この糖類に分類されます。

主な糖類の例

- 単糖類:ブドウ糖(グルコース)、果糖(フルクトース)

- 二糖類:ショ糖(砂糖)、乳糖(ラクトース)、麦芽糖(マルトース)

これらはすばやく吸収され、すぐにエネルギーとして使われます。

運動時や集中したいときのエネルギー補給には、むしろ欠かせない存在です。

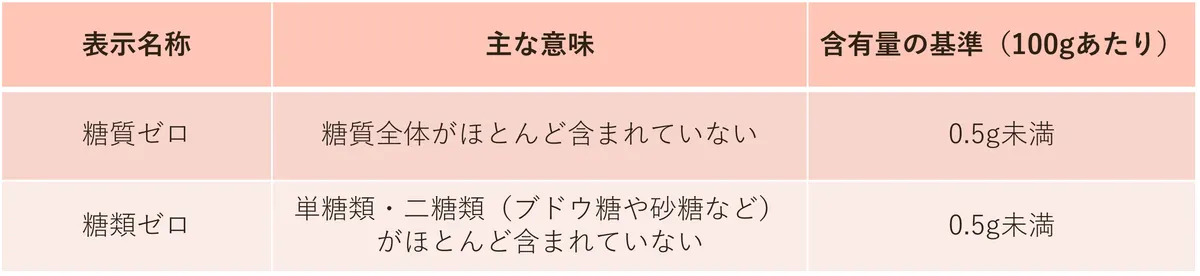

「糖質ゼロ」と「糖類ゼロ」…その違い、知っていますか?

表示の違いを正しく理解しよう

商品パッケージに書かれている「ゼロ」表示には、法律で決められた基準があります。

パッケージに「糖質オフ」や「糖類ゼロ」と書かれていても、その分ほかの成分(脂質や添加物など)が多く含まれている場合もあります。

そのため、成分表示欄を見て全体のバランスを確認することが大切です。

上手に取り入れるコツ

糖と“バランスよく”つきあうために

炭水化物は、私たちの体に欠かせないエネルギー源。その中に含まれる糖質や糖類も、体や脳を動かすうえで大切な栄養素です。

大切なのは、目的や体調に合わせて上手に選ぶこと。

たとえば、

- 活動前や集中したいとき → 糖類で即エネルギー補給

- 血糖値の急上昇が気になるとき → ゆっくり吸収される糖質や食物繊維を意識

- 腸内環境を整えたいとき → オリゴ糖や水溶性食物繊維をプラス

「全部避ける」より、「うまく使い分ける」ことが、健康的な食生活の鍵です。

まとめ|糖とのつきあい方が、毎日の心地よさをつくる

糖は「悪者」ではありません。

正しく理解して取り入れれば、心も体も元気に保つための味方になります。

毎日の食事の中で、自分に合った“ちょうどいい糖のバランス”を見つけていきましょう。

参考情報

監修:藤田孝輝1960年生まれ。理学博士。1985年山形大学大学院農学研究科修了後、塩水港精糖㈱入社。在籍中に乳糖果糖オリゴ糖製造酵素生産菌を発見。この発見は、家庭用オリゴ糖類食品の国内での普及に大きく貢献。同社糖質研究所研究室長、研究所長を経て、同社常務取締役生産開発グループ長、関西製糖㈱代表取締役社長を歴任。山形大学・日本大学・園田学園女子大学・熊本大学・愛国学園短期大学にて非常勤講師も務めるなど、教育活動にも携わる。現在は塩水港精糖㈱理事・糖質研究所長、日本応用糖質科学会理事を務める。 |