“治未病”が鍵!生活の改善でQOLを高め、健康寿命をのばす

─ 統合医療に学ぶ、未病をなおして健康体に

「QOL(クオリティ・オブ・ライフ)」という言葉を耳にする機会が増えてきました。近年では医療や福祉の領域にとどまらず、日々の暮らしの中でも関心が高まっています。

本コラムでは、食事と運動によってご自身の病気を克服された経験を持ち、長年にわたって統合医療の視点から医療に携わってこられた渡邊先生に、「QOLをどのように捉え、どう保っていくか」について、とくに“未病”と“食事”に焦点を当ててお話を伺いました。

「普通の生活」を無理なく送れることがQOLの基準

QOLを高めるというのは、特別な生活を目指すことではなく、「ごく普通の生活を、無理なく送ること」を意味します。ところが、病気になるとその“普通”が難しくなり、生活の質が大きく損なわれてしまいます。

人の健康は、長年にわたる生活習慣の積み重ねによってつくられます。たとえば、30歳までの過ごし方はその後の30年に、さらに30歳から60歳の生活は60歳から90歳の生活に反映します。中年期にメタボリックシンドロームなどの“未病”を放置していると、将来的に人工透析などが必要となる場合もあり、QOLの低下に直結します。

一方で、未病の段階で生活習慣を見直し、健康な状態へと戻すことができれば、60代以降も高いQOLを維持することが可能です。

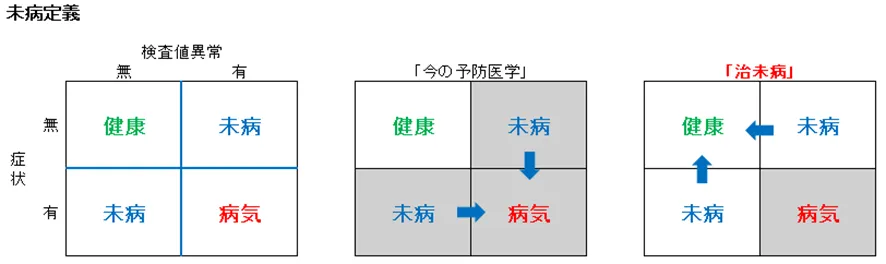

「未病」とは──健康から、病気に向かう一歩手前の状態

「未病(みびょう)」とは、病気ではないものの健康ともいえない状態を指します。たとえば、「何となく体調が優れないが、検査では異常が見つからない」「血圧や血糖は高いが、自覚症状はない」といったグレーゾーンがこれにあたります。

生活習慣を整えることで健康な状態に回復できるケースの方が多いのに未病の段階で安易に薬に頼ると、かえって病状が固定化され、健康を取り戻すきっかけを逃してしまう可能性があります。

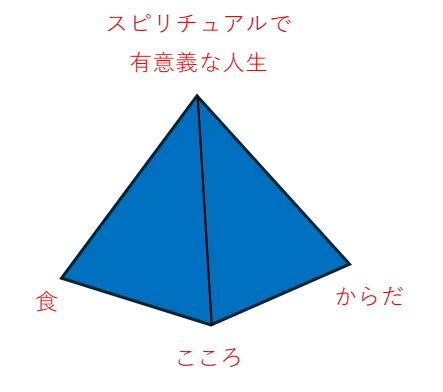

食事、心のケア、身体活動という3つの要素をバランスよく整えることは、自然治癒力を高め、病気の予防にもつながります。こうした未病の段階での積極的なアプローチは「治未病(ちみびょう)」と呼ばれ、QOLを支える重要な基盤となります。

加齢によるフレイルを断ち切るには

年齢を重ねると、身体活動が減少し、それにともなって心理的・社会的な活力も低下しやすくなります。その結果として筋力や運動器の機能が衰え、ますます身体を動かす機会が失われていくという悪循環が生まれます。これをフレイルといいます。

このような状態に病気が加わると、QOLは一気に低下するおそれがあります。だからこそ、病気を未然に防ぐこと、あるいは未病の段階で生活を整えておくことが、年齢に関わらず非常に重要といえるでしょう。

理想的な食事とは──必要十分なエネルギーと栄養バランス

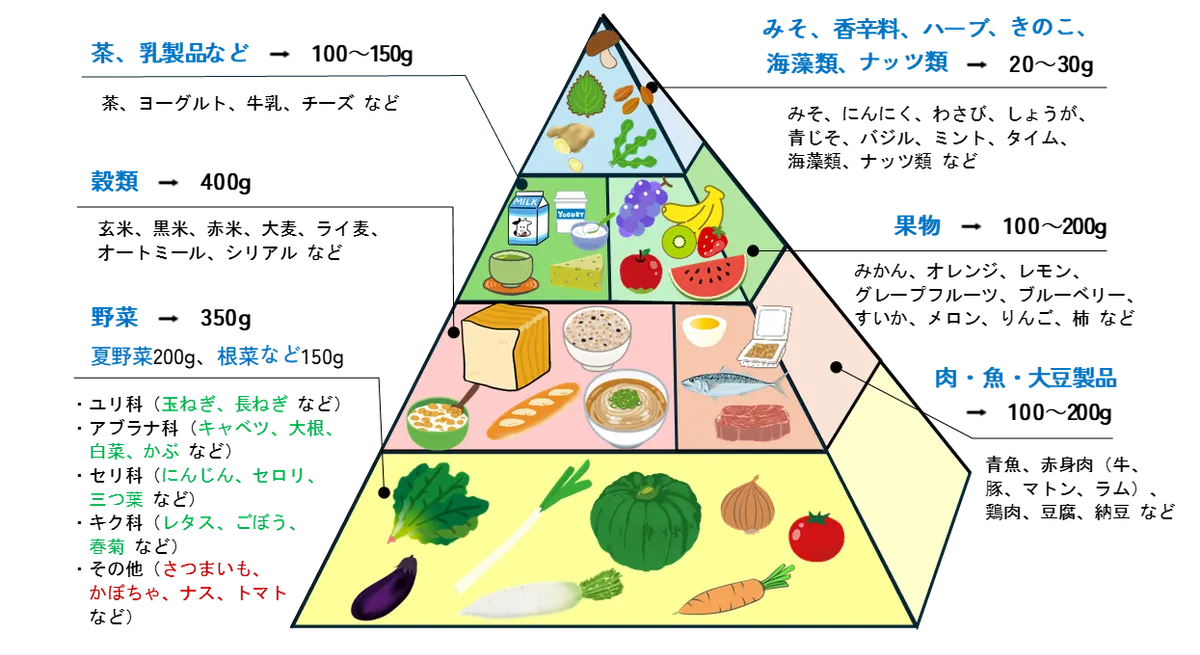

QOLを支える生活習慣の中でも、特に大きな影響を与えるのが「食事」です。理想的な食事とは、過不足なく、バランスよくエネルギーと栄養素を摂取することにあります。

とくに、脂肪(特に動物性脂肪)の過剰摂取は控えることが望ましいでしょう。一方で、炭水化物・たんぱく質・脂質といった三大栄養素のバランスを整え、そこにビタミンやミネラルを加えることが、健康的な食生活の基本といえます。

摂取エネルギーの目安:「体重×0.4単位」で考える

1日に必要なエネルギー量は、こまかいカロリーをいわれてもピンときません。簡単な単位法(1単位=80kcal)で過不足を把握しましょう。目標体重(kg)×0.4単位が 1日に必要なおおよその熱量です。

たとえば、体重50kgの方であれば、50×0.4=20単位(1,600kcal)。この熱量を1日3回の食事に分けて摂ることが、生活リズムに合った理想的な摂取方法といえます。

食卓の基本:「まごたちわやさしい」と腸内環境

健康的な食事を継続するためには、食材の品目バランスにも配慮が必要です。献立づくりの参考としてよく挙げられるのが、「まごたちわやさしい」という言葉です。

ま:豆類

ご:ごま

た:卵

ち:乳製品(牛乳やチーズなど)

わ:わかめなどの海藻類

や:野菜

さ:魚

し:しいたけなどのキノコ類

い:いも類

こうした食材を日々の食事にバランスよく取り入れることが、健康づくりの土台になります。さらに、野菜は1日350g、果物は100gを目安に摂るとよいでしょう。主食として、可能な範囲で玄米や精白していないパンなどを取り入れることも、腸内環境の改善に役立ちます。

腸活=健康の土台づくり

腸内環境は、体調や免疫機能、さらにはメンタル面にも深く関わっており、健康の基盤といえる存在です。腸内環境を整える「腸活」を意識することで、便通の改善だけでなく、心身のバランスを保ちやすくなることが期待されます。

腸内細菌叢とともに腸を整えることは、まさに“未病”の予防そのものであり、QOLを守るための重要なステップといえるでしょう。「食べる」という行為を単なる習慣とせず、自分の身体と向き合う時間として丁寧に過ごすことが大切です。

まとめ:QOLを高めるカギは「未病」に気づき、生活を整えること

QOLを高く保つためには、未病の段階で体の変化に気づき、日々の生活を見直していく姿勢が欠かせません。食事・運動・睡眠といった基本的な生活習慣を丁寧に整えることが、その第一歩となります。

「治未病」という考え方を日常に取り入れることで、年齢を重ねても自分らしく、心地よい暮らしを送ることができるのではないでしょうか。

監修:渡邊昌1941年生まれ。医学博士。病理学、疫学、栄養学が専門。1965年慶應義塾大学医学部卒。大学院修了後病理学講師、アメリカ国立癌研究所病理部研究員、国立がんセンター研究所病理部室長、同疫学部長を経て、東京農業大学教授、国立健康・栄養研究所理事長を歴任。また「喫煙と健康」WHO指定研究協力センター長、厚生科学審議会委員、内閣府食推進委員、農水省食の将来ビジョン戦略委員を務める。2018年、食で治未病を目指すメディカルライス協会を設立。 1993年WHO記念メダル、1995年日本医師会医学賞、2001年日本疫学会功労賞受賞。1996年からは『環境・食糧・健康』を一体化させた研究に取り組み、2013年、アジア太平洋臨床栄養学会を開催、国際的に活躍する。 『新・統合医療学』(メディカルトリビューン)、『栄養学原論』(南江堂)、『糖尿病は薬なしで治せる』(角川書店)、『食事でがんは防げる』(光文社)、『医師たちが認めた「玄米」のエビデンス』、『科学の先 現代生気論』(共にキラジェンヌ)など著書多数。 |