栄養機能食品・機能性表示食品・特定保健用食品の違い

健康志向の高まりとともに、スーパーやドラッグストアでは「栄養機能食品」「機能性表示食品」「特定保健用食品(トクホ)」といった表示がされた商品を目にする機会が増えてきました。これらはいずれも、食品として摂取することによって私たちの体に何らかのよい働きをもたらすことを表示することが認められた“保健機能食品”ですが、それぞれの意味や制度的な背景は大きく異なります。

「特定保健用食品(トクホ)の方がなんとなく効果がありそう」

「機能性表示食品は信頼していいの?」

「栄養機能食品ってビタミンのこと?」

そんな疑問を持ったことがある方も多いのではないでしょうか。

この記事では、3つの保健機能食品の制度的な違いや、表示の意味、選ぶときのポイントをわかりやすく整理してご紹介します。

消費者として「どの商品を選び、どのように取り入れるか」を判断するための基礎知識を身につけ、なんとなく買うのではなく、納得して選べることが理想です。

そもそも「保健機能食品」ってなに?

いわゆる「健康食品」と呼ばれるものの中でも、国が制度として定めているのが「保健機能食品」です。

パッケージに表示できる内容にルールがあり、一定の根拠が必要とされています。

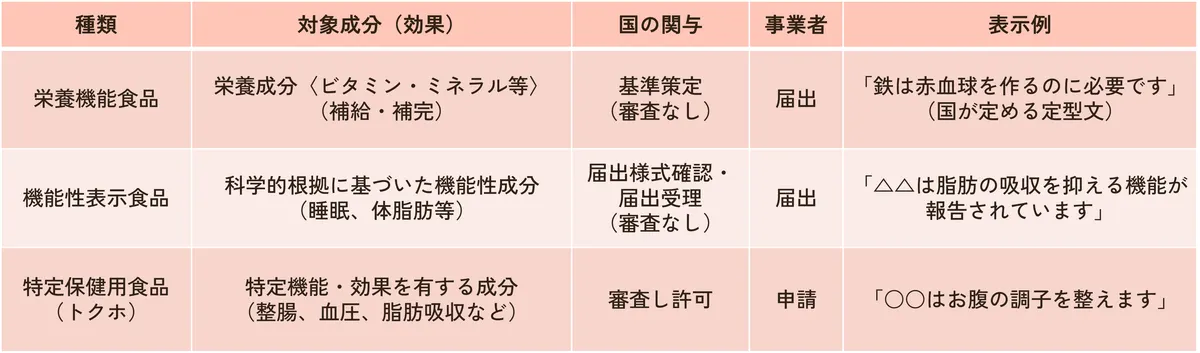

【図解】保健機能食品の3分類

① 栄養機能食品|基本的な栄養素を手軽に補う

栄養機能食品は、特定の栄養素を一定の範囲内で含んでいる食品で、国が定めた基準に適合していれば販売できます。

- 対象栄養素:ビタミンA・B群・C・D・E、カルシウム、鉄、亜鉛など

- 医師の診断がなくても利用できるのが魅力

✓例

・「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です」

・「ビタミンCは皮膚や粘膜の健康維持を助けます」

② 機能性表示食品|最新の研究成果をいち早く反映

機能性表示食品は、企業が自らの責任において科学的根拠を提出し、消費者庁に届け出を行った食品です。

✓特徴

・国による審査はなし(ただし形式確認あり)

・表示できる機能は広く、「ストレス緩和」「睡眠の質改善」なども含まれる

✓例

・「ラクトフェリンが内臓脂肪を減らす機能が報告されています」

・「GABAが一時的な精神的ストレスを緩和します」

③ 特定保健用食品(トクホ)|国が認めた信頼の証

特定保健用食品(トクホ)は、有効性と安全性について国が審査・許可をした食品です。

✓表示できる効果の例

・お腹の調子を整える

・血圧が高めの方に適している

・食後の血糖値の上昇を抑える

✓ポイント

・「許可表示」と「トクホマーク」がパッケージに表示されている

・個別の臨床試験による有効性と安全性の科学的根拠が必要

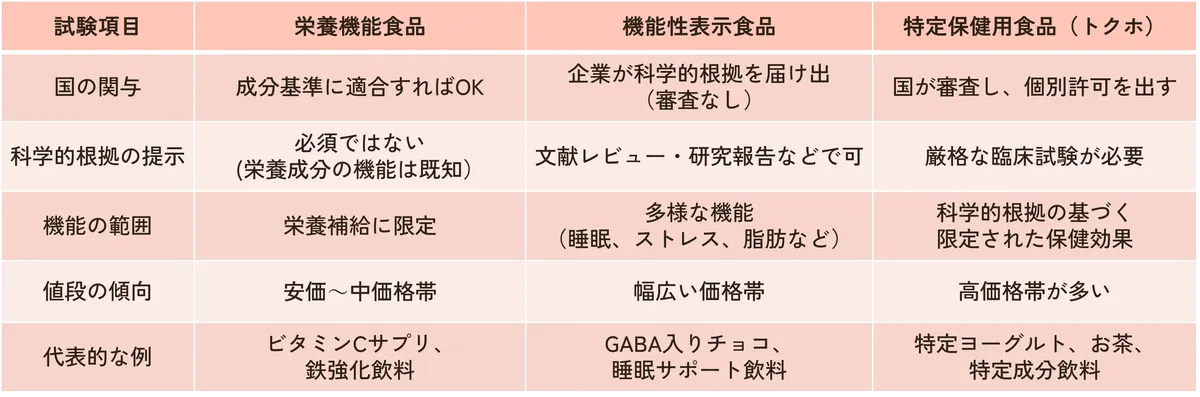

【比較表】3つの制度をひと目でチェック!

自分に合った保健機能食品の選び方

- 栄養バランスが気になる人 → 栄養機能食品

- 新しい成分や機能に興味がある人 → 機能性表示食品

- 確かな効果を期待したい人 → 特定保健用食品(トクホ)

📌 注意:どの制度も「病気の治療や予防を目的としたものではない」ため、医薬品とは異なる点に注意しましょう。

まとめ|正しい知識が「ちょっと素敵な健康習慣」をつくる

「健康にいい」とされる食品を選ぶとき、表示マークの意味を理解しているかどうかで、日々の選択の質が変わります。

食品は「薬」ではなく、日々の積み重ねで心と体を整えるパートナー。

制度の違いを知り、納得感のある選択を重ねていくことが、QOL(生活の質)向上にもつながります。

監修:藤田孝輝1960年生まれ。理学博士。1985年山形大学大学院農学研究科修了後、塩水港精糖㈱入社。在籍中に乳糖果糖オリゴ糖製造酵素生産菌を発見。この発見は、家庭用オリゴ糖類食品の国内での普及に大きく貢献。同社糖質研究所研究室長、研究所長を経て、同社常務取締役生産開発グループ長、関西製糖㈱代表取締役社長を歴任。山形大学・日本大学・園田学園女子大学・熊本大学・愛国学園短期大学にて非常勤講師も務めるなど、教育活動にも携わる。現在は塩水港精糖㈱理事・糖質研究所長、日本応用糖質科学会理事を務める。 |